厨房角落过期的发芽土豆、阳台未加锁的杀虫喷雾、孩子误拿的成人药片……这些日常场景中潜藏的风险,都可能引发急性中毒。此类突发状况常常来势汹汹。倘若无法及时辨识症状、熟稔急救之法,极易错失至关重要的黄金救援时机,造成难以挽回的后果。本文将拆解急性中毒的核心问题,用通俗语言讲清症状信号、器官危害与应急要点,帮大家筑牢安全防线。

一、中毒信号藏不住,这些异常要警惕

急性中毒的症状常“伪装”成普通病痛,但只要细心观察,就能发现其独特之处。不同毒物引发的反应虽有差异,但身体会从多个系统发出预警,需结合接触史综合判断。

消化系统往往最先“报警”。比如误食变质食物后,可能在半小时内出现剧烈呕吐,呕吐物若带有类似苦杏仁味,需警惕氰化物中毒;腹痛多为持续性绞痛,不像肠胃炎那样时轻时重,部分人还会伴随水样腹泻,严重时粪便带血——这是消化道黏膜被毒物腐蚀的典型表现。

神经系统的异常更需重视。初期可能只是轻微头痛、视物模糊,随后发展为手脚不受控制的震颤,像有机磷中毒者常出现“肌肉跳动”;若出现意识混乱,比如原本清醒的人突然胡言乱语,或肢体抽搐、牙关紧闭,说明毒物已侵入中枢神经,需立即干预。

呼吸与皮肤的变化也不能忽视。吸入燃气或化工毒气后,患者会出现“喘不上气”的窒息感,呼吸频率加快却依然缺氧;皮肤接触毒物后,可能先发红发痒,进而出现水疱,眼睛接触时则会流泪不止、眼睑肿胀,这些都是身体对毒物的应激反应。

二、器官“失守”危害大,这些损伤要知晓

急性中毒宛如一场迅猛的“闪电战”。毒物经消化道、呼吸道或皮肤入体后,随血液侵袭各器官。诸多损伤短期内便会浮现,且部分伤害不可逆转,危害不容小觑。

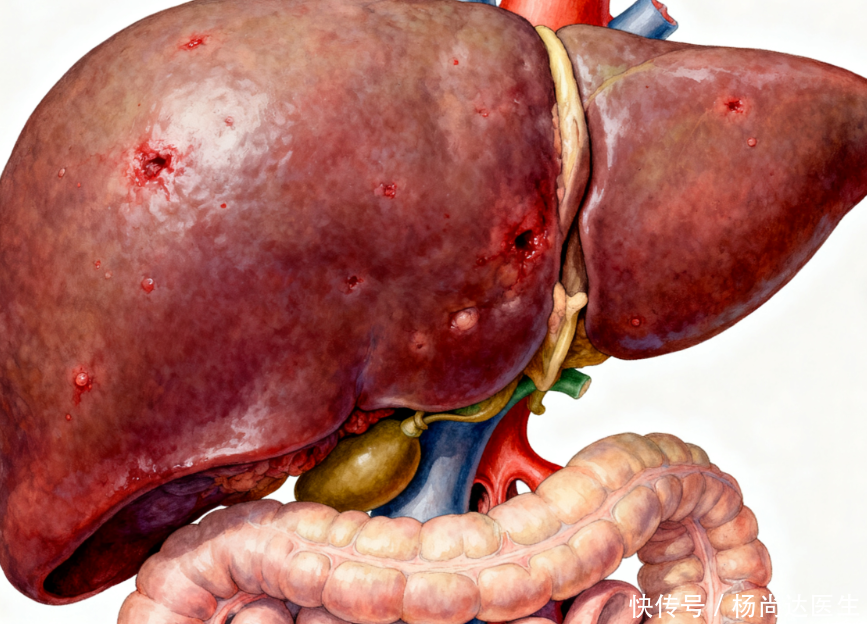

肝脏作为“解毒工厂”首当其冲。比如误食毒蘑菇后,毒素会直接破坏肝细胞,初期仅表现为乏力、黄疸,短短数小时就可能发展为急性肝坏死——此时肝脏无法代谢毒素,毒素反作用于全身,引发严重感染。临床数据表明,此类中毒患者倘若延误治疗,情况将极为严峻。肝衰竭死亡率会大幅攀升,高达60%以上,需争分夺秒开展救治。

肾脏宛如毒素排出的“终道关卡”,承担着为机体过滤、排泄毒素的重任。然而,它却极为娇弱,在诸多因素影响下极易受损,威胁着人体的健康稳态。某些重金属毒物会在肾小管内沉积,导致尿液突然减少,甚至24小时尿量不足400毫升;

心脏和肺部的损伤同样致命。部分毒物会干扰心肌电活动,导致心跳忽快忽慢,甚至突然骤停;肺部则可能因毒物刺激出现“肺水肿”,患者咳出粉红色泡沫痰,就像肺部在“溺水”,若不能及时改善通气,会在短时间内因缺氧死亡。

三、黄金急救分三步,科学操作别出错

急性中毒的急救原则是“分秒必争、科学处置”,错误的方法比如盲目催吐,反而可能加重伤害,掌握规范步骤至关重要。

第一步:切断毒物来源,这是阻止伤害扩大的基础。若为接触性中毒者,需即刻褪去沾染毒物的衣物,用流动的清水对皮肤进行冲洗,时长不少于20分钟。尤其要着重清洗耳后、指缝等较为隐蔽的部位。若毒物入眼,需用洗眼器或净盆,让水流徐缓冲洗眼球,切勿揉搓。若遇吸入性中毒者,需即刻将其转移至空气流通处,以利新鲜空气充分置换。同时,迅速解开其衣领,减少束缚,助其呼吸顺畅。与此同时,将其头部向一侧轻转。这般操作能够切实避免呕吐物阻塞气道,进而确保呼吸维持顺畅状态,为生命健康增添一份保障。

第二步:清除尚未吸收的毒物。若为口服中毒情况,操作时务必要审慎对待,避免因操作不当造成不良后果。若患者意识清醒、无抽搐,且距中毒不超过2小时,可尝试催吐:先喝200-300毫升温水,然后用手指轻触舌根部,利用呕吐反射排出毒物,重复2-3次至吐出清水。但要牢记禁忌:吞服强酸强碱、石油类毒物,或患者已昏迷抽搐时,绝对不能催吐,否则会灼伤食道或导致窒息。

第三步:快速送医,带上“破案关键”。无论症状轻重,都要立即拨打120,送医时务必带上毒物包装、呕吐物样本或患者接触过的容器,这些信息能帮医生在10分钟内锁定毒物种类,精准使用解毒剂。在行程之中,务必要高度关注患者的状态变化,时刻保持警觉,以便能及时察觉任何异常情况,为患者的健康与安全提供坚实保障。一旦发现其呼吸心跳骤停,应即刻实施胸外按压与人工呼吸,争分夺秒维持生命体征,直至专业急救人员抵达现场。

急性中毒虽凶险,但只要能及时识别消化系统、神经系统等发出的异常信号,了解其对肝、肾等器官的危害,掌握“断来源、清毒物、速送医”的急救三步法,就能大大降低风险。这些知识不是“无用的理论”,而是能在关键时刻挽救生命的实用技能。建议大家将急救要点告知家人,尤其是老人和孩子的看护者,提前防范、科学应对,才能让生活中的中毒隐患无处遁形。

创通网配资-炒股炒股配资网-中国十大配资平台-昆明配资最新消息提示:文章来自网络,不代表本站观点。